حركات التّحرّر الكورديّة في سوريا 1914-1980

حركات التّحرّر الكورديّة في سوريا 1914-1980

Kurdish liberation movements in Syria 1914-1980

أحمد عبد القادر عثمان

Ahmed Abdel Qader Othman

أ.د محمد علي القوزي مشرفًا رئيسًا أ.د محمد مراد مشرفًا مشاركًا

تاريخ الاستلام 2/8/2024 تاريخ القبول 18/8/2024

ملخص

الكُرد في سوريا يتركزون بشكل رئيسيّ في المناطق الواقعة على الحدود بين سوريا وتركيا. تشمل المناطق الرّئيسة الجزيرة العليا، ومنطقة دجلة، ومدينة القامشلي في منطقة الخابور، بالإضافة إلى محافظة الحسكة. كما توجد في محافظة حلب جبال الكُرد (جبل الأكراد)، مع كون عفرين مركزًا رئيسيًا للسّكان الكُرد. يتواجد الكُرد أيضًا في المدن السّورية الكبرى مثل دمشق، حيث يقيمون في حي محدد يسمى الصالحية، الذي يضم أكثر من ثلاثين ألف نسمة (لورين، م. ج، 1979، ص. 51).

تاريخيًّا، لم تشهد سوريا وحدة سياسية وكانت، على مدى قرون، تحت الحكم العثماني جزئيًا أو كليًا، متأثرةً بقوى مختلفة. كانت مناطق مثل الجزيرة، كوباني، وعفرين لا تعد جزءًا من بلاد الشّام (سوريا الكبرى) وفقًا للجغرافيين العرب والمسلمين. بدلاً من ذلك، كانت جزءًا من ما بين النهرين العليا لكنها ضُمت إلى سوريا بعد اتفاقية سايكس بيكو.

ووفقًا لقاسملو، فإن مساحة كردستان سوريا تقدر بحوالي 18,300 كيلومتر مربع. ومع ذلك، لا تشكل كردستان سوريا وحدة إقليمية متماسكة حيث أنها مفصولة بمناطق ذات أغلبية عربية. ومع ذلك، فإنها تعدّ امتدادًا لكردستان العراق وتركيا.

الكلمات المفتاحيّة: الكرد- سوريا- التّقسيم الإداري- الوحدة السّياسيّة- الاستقلال

Abstract

The Kurds In Syria are primarily concentrated in areas along the border between Syria and Turkey. Key regions include the Upper Jazira, the Tigris region, and the city of Qamishli in the Khabur District, as well as Al-Hasakah Governorate. Additionally, in Aleppo Governorate, there is the Kurdish Mountains (Jabal al-Akrad), with Afrin serving as a major center for the Kurdish population. Kurds are also present in major Syrian cities such as Damascus, where they inhabit a specific neighborhood called Al-Salhiyah, which is home to more than thirty thousand residents (Laurin, M.C., 1979, p. 51).

Historically, Syria did not experience political unity and was, for centuries, partially or entirely under Ottoman rule, influenced by various powers. Regions such as the Jazira, Kobani, and Afrin were not considered part of Bilad al-Sham (Greater Syria) according to Arab and Muslim geographers. Instead, they were part of Upper Mesopotamia but were annexed to Syria following the Sykes-Picot Agreement.

According to Qasimlou, the area of Syrian Kurdistan is approximately 18,300 km². However, Syrian Kurdistan does not form a cohesive regional unit as It is separated by Arab-majority areas. Nonetheless, it serves as an extension of Iraqi and Turkish Kurdistan.

مقدمة

الأكراد في سوريا بشكل أساسيّ في المناطق المحاذية للشّريط الحدوديّ في سوريا وتركيا وأهمها منطقة الجزيرة العليا وإقليم دجلة ومدنية القامشلي في لواء الخابور، وولاية الحسكة. كما هم موجودون في ولاية حلب توجد جبال الاكراد، وتعد آفرين Afrin مركزًا للأكراد هناك، إنّهم موجودون في المدن السّوريّة الكبرى مثل دمشق، فهناك حي خاص بهم هو حي الصّالحية والذي يحوي أكثر من ثلاثين ألفآ من السكان Laurin,MC.,1979,p.51

ولم تشهد سوريا وحدة سياسية بل كانت ملحقة جزئيا او كليا بالدولة العثمانية طوال قرون ومحكومة بهذا النفوذ أو ذلك كما أن الجزيرة وكوباني وعفرين لم تكن جزءأ من بلاد الشام وفق قول الجغرافيين العرب والمسلمين بل كانت جزءأ من بلاد مابين نهرين العليا، لكن تم ضمها لسوريا بعد سايكس بيكو، وبحسب قاسملو فإن مساحة كوردستان سوريا تحدد ب18300٠ كم٢ -كوردستان سوريا- لاتشكل وحدة إقليمية متماسكة بل تفصل عن بعضها البعض مناطق عربية ، لكنّها تشكل امتدادًا لكوردستان العراقيّة والتّركيّة.

أوّلًا: التّقسيم الإداريّ للمناطق الكرديّة في سوريا

1-محافظة الجزيرة

يوثّق الرّحالة التّركي أوليا جلبي الّذي مرّ بالجزيرة عام 1655 متوجّهًا نحو قلعة الشّاه سنجار أنّ الجزيرة، كانت مسكونة بالكرد ومن العشائر التّالية آشدي= أشتي، الشّقاقي= الشّكاكي [1].

كما أورد ستيفن همسلي لونكريك إحصائيّة فرنسيّة تعود إلى عام 1937 تظهر أن سكّان الجزيرة كانوا يومها يتوزّعون على الشّكل التّالي:

82 ألف كرديّ (51% من السّكّان)

42 ألف عربيّ (26% من السّكّان)

31 ألف مسيحيّ (19.4% من السّكّان، سريان وأرمن …الخ)

2 ألف أيزيديّ (وهم كرد أصلًا)

1 ألف يهوديّ

1 ألف شركسيّ

وممّا لا بدّ من ذكره هنا أن منطقة الجزيرة لم تكن يومًا جزءًا من بلاد الشّام الطّبيعيّة، كما تؤكّد تلك الرّسالة السّريّة التي أرسلها ميليران، رئيس الوزراء الفرنسيّ في 6 آب\ أغسطس 1920 إلى الجنرال غورو.

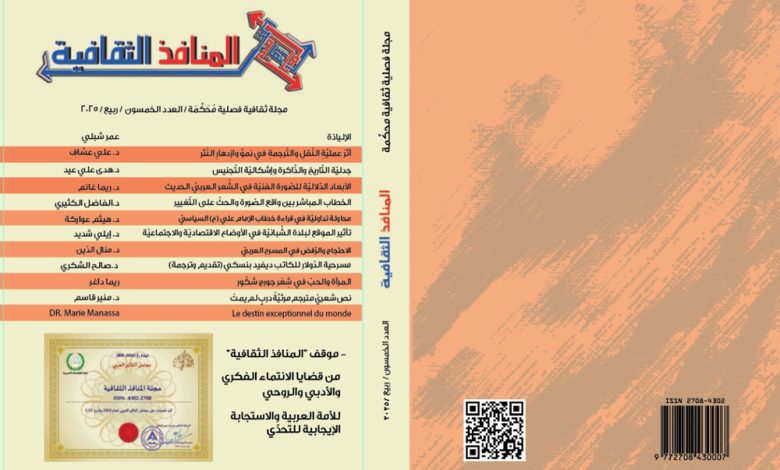

خريطة 1: مصور جغرافيّ عن المناطق الكرديّة في شمال سوريا (حصاف ا.، 2017، صفحة 655)

ومما جاء فيها “أنّ النّظام الّذي يستجيب بصورة أفضل لمصالح سوريا ومصالحنا أيضًا هو سلسلة دور مستقلّة جمهوريّة الشّكل تتناسب مع تنوّع الأعراف والدّيانات والحضارات وتتّحد في فيدراليّة تحت السّلطة العليا للمفوّض السّامي، ممثّل الدّولة المنتدبة، مستبعدة ، من ذلك ، الأراضي الكرديّة في الجزيرة، معلّلًا ذلك بأن لا تربطها أيّة رابطة قوميّة في سوريا، (شرفاني، 2018، صفحة 56). بل كانت الجزيرة تحديدًا تشكّل تاريخيًا جزءًا من المملكة الكرديّة\ (الجزيري، 2017، ص 364).

أ-إنّ الجزيرة في مجملها تتأّلف من عدّة مناطق أهّمها:

1-منطقة الحسكة: وتشكّل القسم الغربيّ من الجزيرة، وتتألّف من سهول فسيحة تمتدّ من الحدود التّركيّة شمالًا إلى ما وراء جبال عبد العزيز جنوبًا، وإلى سنجار شرقًا، ويدخل في دائرتها جانب كبير من السّهول الواسعة التي تمتدّ بين الحسكة ودير الزّور، ويجري فيها نهر الخابور من الشّمال الغربيّ إلى الجنوب الشّرقيّ، ومركز هذه المنطقة هو مدينة الحسكة الّتي يعود تاريخ بنائها إلى مطلع سنة 1900، عندما بنت مخفرًا على هضبة كائنة في المنطقة، وبدأ السّكّان بالتّوافد إليها من سنة 1912م. ومنذ ذلك التّاريخ بدأت معالم مدينة الحسكة تظهر للوجود، (عبد الرّحمن، 1954، ص.16)، وتتبع المدينة ثلاث نواح هي: ناحية سري كانيه وتبعد (80 ) كلم شمالًا عن الحسكة وعن ناحية الدّرباسيّة بـ (60) كلم، وتمتاز البلدة بوفرة مياهها العذبة والكبريتيّة، لذا يطلق عليها أحيانًا لقب (زهرة الجزيرة)، وناحية تلّ قمر على الخابور الأوسط، وناحية الشّوادي في حوض الخابور الأسفل[2].

2-منطقة القامشلي[3]: تقع بين الحدود التّركيّة شمالًا ومنطقة ديريك شرقًا (المالكيّة حاليًا)[4]. وتتألّف من سهول واسعة تحاذيها سلسلة جبال في تركيّا، وتقابلها من الجهة الأخرى مدينة نصيبين. ومركز المنطقة هو مدينة القامشلي، وتعدّ هذه المدينة من أجمل مدن الجزيرة، (جريدة التّقدميّ، 1994، وهي الجريدة النّاطقة (سرّيّة) للحزب الدّيمقراطيّ التّقدّميّ الكرديّ في سوريا)، ويعود تاريخ إنشائها إلى سنة 1923 عندما شرع أحد وجهاء الكرد، وهو السّيّد عبد القادر علي بك في إنشاء أوّل بناية في جنوب مدينة نصيبين شرقيّ نهر جقجق في الموقع المعروف اليوم بحارة (قدّور بك)، ومطحنة مائيّة إلى الجنوب منها. ثمّ بدأ الكرد يبنون مساكنهم حولها، والّذي شجّعهم أكثر على السّكن في المنطقة، قيام الفرنسيّين في 20 آب 1926 ببناء الثّكنات العسكريّة والمكاتب الإداريّة فيها وهو ما دفعهم إلى القيام بتخطيط أوّليّ للمدينة.

تتبع مدينة القامشلي ناحيتان هما عامودا والدّرباسيّة، الأولى تقع إلى الغرب من القامشلي على الحدود السّوريّة- التّركيّة، ويحدّها غربًا الدّرباسيّة على بعد (26) كم، وهي من أقدم مدن الجزيرة، وتشكّل أكبر ناحية فيها، وتتبعها (172) قرية ومزرعة.

وتطوّرت بعد تثبيت الحدود السّوريّة- التّركيّة، وأخذت شيئًا فشيئًا مكانة مدينة (دارا) الكرديّة التي تقابلها من الجانب التّركيّ. وفي سنة 1911 فتحت فيها مدرسة إعداديّة لتعليم أولاد العشائر بإدارة أحد وجهاء مدينة ماردين، وكانت الدّراسة فيها باللّغتين التّركيّة والكرديّة معًا. (رش، مخطوط بحوزة مؤلّفه، ص.30).

أمّا ناحية الدّرباسيّة: فتقع إلى الغرب من عامودا وتتألّف من أراضٍ سهليّة خصبة، وكان مركز النّاحية أوّل ما أستحدث في قرية قرمانية في حزيران 1929م برئاسة أحد آغوات الكرد في المنطقة. وفي سنة 1932 تم نقل مركز النّاحية إلى محطّة قطار في الدّرباسيّة الواقعة على طريق سكّة قطار- حلب- نصيبين(للمزيد من التّفاصيل انظر يامين ،ابراهيم، الدّرباسيّة ماضيا وحاضرا،2009،دار ماردين الرّها للنّشر، حلب)

3-منطقة ديريك[5]: قضاء يقع شرقيّ مدينة القامشلي بنحو (116) كلم، وكان هذا القضاء مركزه أوّل مرّة في بلدة عين ديوار سنة 1931، وعين ديوار بلدة تقع على الهضبة الغربيّة المشرفة على نهر دجلة، وأطلقت عليها عدّة تسميات: من أشهرها تسمية (منقار البطّة) لأنّ تلك البقعة من الأراضي تشبه منقار البطّة بشكل واضح (البحري، 1967 ص. 78).

أما ديريك، فهي منطقة مشهورة بتربتها الزّراعيّة الخصبة، نشأت أوّل مرّة على طريق القامشلي- عين ديوار، وبعد أن كانت تابعة إداريًا للأخيرة، أصبحت أكثر حيويّة ونشاطًا بسبب قرب الثّكنات العسكريّة الفرنسيّة منها، وسمّيت بقضاء دجلة. (زازا، 2001، ص. 57).

وتتكون منطقة ديريك من قسمين، جبليّ في الشّمال والسّهول المعروفة بمنطقة تلّ كوجر في الجنوب، وهي سهول تمتدّ في جنوب جبل قرّة جوغ حتّى الحدود العراقيّة. ويتوزّع الكرد في منطقة سنجار في قسمها الغربيّ، حيث تنتشر المئات من القرى الكرديّة في المنطقة. (داوود، ص. 373).

وتعدّ المنطقة شمالي الرّقّة جسرًا بين الجزيرة، وكوباني (عين العرب) الكرديّتين، وتتبع القرى الكرديّة هناك إداريًّا منطقة كرى كور، (تلّ أبيض بعد تعريب اسمها)، الّتي أسّسها الكرد والأرمن في العشرينيّات من القرن الماضي. وكانت عشيرة (البرازي) تسيطر عليها تاريخيًا[6].

وتقع إلى الغرب من منطقة الجزيرة بقيّة المناطق الكرديّة الواقعة في الشّمال الغربيّ من سوريا، وهي مجملها أيضًا تتألّف من منطقتين مهمّتين هما:

2- منطقة كوباني:

يعود الوجود الكرديّ في هذه المنطقة، وبالتّحديد على الشّاطئ الشّماليّ للفرات إلى عصور موغلة في القدم، وليس أدلّ على ذلك من تمكّن عشيرة كرديّة هي عشيرة (البرازي) من السّيطرة على تلك المنطقة ولعدّة عهود، من خلال تشكيلها لتحالف ضمّ عدة عشائر كرديّة سمّي بالتّحالف البرازيّ. والمستشرق الرّوسيّ (ب. ليرخ) يذكر تلك المنطقة خلال القرن التّاسع عشر، على أنّها منطقة كرديّة خالصة. (ليرخ، 1994، ص.71).

3- منطقة كورد داغ[7]:

تقع في أقصى الشّمال الغربيّ من سوريا تحدّها غربًا وشمالًا الحدود التّركيّة، وهي منطقة جبليّة استمدّت اسمها من الشّعب الكرديّ الّذي سكنها وجسّد فيها وجوده منذ القدم، (Nazden 1980, p.212)، وصفها أحمد وصفي زكريّا خلال الثّلاثينيّات من القرن الماضي بما يلي (قضاء كورد داغ قضاء واسع من أعمال ولاية حلب، قام مقام ناحية الجومة التي كانت فيما مضى من أنحاء قضاء كليس. وهذا القضاء ملآن بالجبال والهضاب المكسوّة بالغابات المختلفة الأشجار، وبكروم الزّيتون، والمشهور بجودته، وأهلها من أقحاح الكرد وبعضهم من اليزيديّة. (زكريا، 1934، ص.77)، ولهذه المنطقة خصوصيّة واضحة دون غيرها من المناطق الكردية في سوريا، كونها تشكّل المنطقة الجبليّة الوحيدة التي يعيش فيها كرد سوريا بكثافة. (وانلي، 1968، ص. 5). وتمّ تشكيل قضاء كورد داغ من قبل الفرنسيّين حينما أصدرت السّلطات الفرنسيّة القرار ذي الرّقم (33) في أيلول 1922 والّذي كان قد أوصى بالدّرجة الأساس بتشكيل دولة حلب. وبناءً على القرار المذكور، تمّ استحداث قضاء كورد داغ، وألحقت به أربع نواح هي: راجو، وبلبل، والحمام، وقاطمة. (روندو، 2000، ص. 101).

ويذكر علي صالح ميراني أنه لا يقتصر سكن الكرد على المناطق الكرديّة المذكورة آنفًا، حيث يقول:” إن الكرد في سوريا، مثل بقيّة الكرد في أجزاء أخرى من كردستان، يسكنون مناطق آخرى خارج كردستان، ووجودهم هناك يعود لأسباب تاريخيّة، وأحيانًا كان نزوحهم إليها لأسباب سياسيّة واقتصاديّة. ومن تلك المناطق الحيّ الكرديّ بدمشق، وهو اسم أطلق على المنطقة الممتدّة بين سهلي برزة والقابون شرقًا، ومنطقة أبي جرش غربًا وجبل قاسيون شمالًا، وشريط من البساتين جنوبًا. ومن المعروف أن معظم سكّان الحيّ الكرديّ هم من الكرد حتّى يومنا هذا. جاءت الموجة الأولى منهم من الجنود الأيّوبيّين الذين قد عسكروا مع أسرهم خارج سور مدينة دمشق. أما الموجات اللّاحقة فجاءت بعد انتهاء الحكم الأيّوبيّ، حيث زاد تعلّق هؤلاء بمسكنهم الجديد(ميراني، 2002، ص.33)

وكانت آخر الموجات الكرديّة المهاجرة للحيّ المذكور آنفًا هي تلك الّتي تمّت في بداية الرّبع الثّاني من القرن العشرين، عندما أصبحت موئلًا للمهاجرين الكرد الآتين من كردستان- تركيا وبعض مناطق الجزيرة. فقسم منهم جاؤوا للخلاص من الظّلم التّركيّ الّذي لحق بالكرد في كردستان الشّماليّة، خاصة بعد فشل الانتفاضات المسلّحة هناك (زكريا، 1934، ص. 322). وقسم آخر هربًا من عوائل الفقر والعوز الّذي كان يضرب بأطنابه في الجزيرة حينذاك (ملا، 1998، ص.13).

وبرز العديد من العائلات الكرديّة هناك، ومنهم آل شمدين آغا، الذي كان واحدًا من أكثر زعماء الألوية شبه العسكريّة سطوة بدمشق، وآل اليوسف الّذين كانوا نشيطين في التّجارة، وآل العابد، وبرز منهم هه لو آغا الّذي تسلّم متصرفيّة عدد من الألوية في ولاية دمشق.

4- محافظة حلب

يسكن الكرد مدينة حلب منذ مئات السّنين، ومن أحيائها ذات الأغلبيّة الكرديّة (الشّيخ مقصود، والأشرفيّة، والعزيزيّة والأحياء الشّماليّة الشّرقيّة) ويزيد التّجمع الكرديّ في مدينة حلب عن /300/ ألف نسمة. أما ريفها الشّماليّ والشّماليّ الشّرقيّ والشّمال الغربيّ المسمّى بالشّهباء (من دون كوباني وعفرين طبعًا)، فكان ذا غالبيّةٍ كرديّة، بدليل (امتلاك الكرد لقيود الملكيّة، والّتي تعود إلى العهد العثمانيّ، بعكس التّركمان، (جريري، 2017، ص. 378)، إلّا أنّ الدّولة العثمانيّة، ولأسباب سياسيّة عقب الانتفاضات الكرديّة، قامت بترحيل الكورد، واستقدام مجموعات تركمانيّة وقبائل عربيّة. (العنزة مثلًا).

5- محافظة الرّقّة

عيّن الباب العالي تيمور الملليّ، زعيم القبيلة الملليّة حاكمًا على الرّقّة، وكانت حتى نهاية العهد العثمانيّ تتبع إمارة إبراهيم باشا الملليّ حفيد تيمور، وبعد ترسيم الحدود بين تركيا وسوريا بقي القسم الأكبر من القبيلة داخل الحدود السّوريّة. ومازال الكثير من أعيان الرّقّة يُقرّون بأنهم ينتمون إلى هذه القبيلة. وإلى جانبها كانت قبيلة رشوانا الكرديّة قبل القرن 18 م، يعيش الكرد في شريطها الشّماليّ المتاخم لتركيا، ناهيك عن الكرد الّذين يسكنون مدينة الرّقّة ذاتها (ونحو 50 ألف نسمة في الرّقّة، ونحو 10آلاف نسمة في الطّبقة. (جريري، 2017، ص. 378).

تلّ أبيض: كرى سبي: تتبع إداريًا محافظة الرّقّة وهي مركز منطقة مساحتها نحو 5 آلاف كم2. ألحقت بالرّقّة في إطار سياسة التّعريب، وهي صلة الوصل بين الجزيرة وكوباني، وتعود سندات تمليكها إلى عائلة إبراهيم باشا الملليّ. (اليوسف، 2017، ص.45).

سكّانها خليط من الكرد والعرب، أكثر من 50% عرب ونسبة الكرد بين 30% و40% فضلًا عن أقلّيّتين صغيرتين جدًا من التّركمان والأرمن. (علي، 2015، ص. 70).

ومن المفيد القول هنا –أيضًا- أنه يوجد العديد من القرى الكرديّة في مناطق قضاء منبج وجرابلس، وفي منطقة حوض نهر العاصي (زكي، 1930، ص. 411)، ومنطقة حارم، والعمق، والباب، (زكريا، 1934، ص. 226). وهناك منطقة آخرى مأهولة بالكرد تسمّى جبل الكرد، وهي تقع في منطقة الغاب القريبة من السّاحل السّوريّ، ويقدّر عدد القرى الكرديّة هناك بحوالي ثماني قرى. (زكريا، 1934، ص. 58).

ثانيًا: الحركة السّياسيّة الكرديّة بعد الاستقلال

بمغادرة آخر جندي فرنسيّ الأراضي السّوريّة في السّابع عشر من نيسان\ أبريل عام 1946، رفع شكري القوّتلي[8] رئيس الجمهوريّة علم الاستقلال على دار الحكومة، وأعلن أنّه لن يرفع بعد اليوم إلا علم الوحدة العربيّة، من دون إعطاء أي منزلة لحقوق الشّعب الكرديّ، ومن دون إعطاء أي اهتمام بمطالبه بوصفه شريكًا في مقاومة الاستعمار الفرنسيّ حتّى نالت سورية استقلالها.

بدأت النزعة القوميّة العربيّة بعد الاستقلال تظهر بوضوح في أغلب التّيّارات والأحزاب السّياسيّة العربيّة الأمر الذي دفع المكوّن العربيّ إلى تمجيد الشّعارات وترديدها مثلًا “الأرض بتتكلّم عربي”،”نفط العرب للعرب” دون الشّعور بالذّنب حيال المكونات الأخرى والتي منعت عنها ثقافتها ولغتها، وفرضت عليها الثّقافة العربيّة بهدف اقتلاعها من الجذور. (الجميل، 24اذار2007، مدخل لفهم الأقلّيّات في الشّرق الأوسط، على الموقع الألكترونيwww. Sayyaaljamil.com) : )

ومازاد الأمر سوءًا أن الحكومات المتعاقبة سارت على نفس النّهج واحتكرت السّلطة والثّروة بيد الجنرالات العسكريّين والتّجار وباشرت بإغلاق كافّة الجمعيّات والنّوادي والمطبوعات الكرديّة التي كانت تصدر بفترة الانتداب الفرنسيّ (رسول، 2007، ص10)

وذلك بموجب قرار[9] أصدره صبري العسليّ وزير الدّاخليّة في حكومة سعد الله الجابريّ التي كانت أوّل حكومة في عهد الاستقلال في 26 نيسان\أبريل عام 1946.

وفي ظل الانقلابات العسكريّة سارت الأوضاع من سيّىء إلى أسوأ حيث هدّد حسني الزّعيم بتسليم قادرة خويبون إلى تركيا، وحظر الشّيشكلي المطبوعات الكرديّة رسميًّا، وازدادت المضايقات على القوميّين الكرد، وأساليب التّعريب بعد اتّجاه الشّيشكلي نحو الحكم المركزيّ الصّارم ودعوته إلى فكرة القوميّة العربيّة، ووحدتها- وعدّ سورية قاعدة للتّحرر العربيّ، وفي هذا السّياق أصدرت السّلطات تعليماتها بمراقبة القوميّين الكرد ورصد نشاطاتهم السّياسيّ (حصاف، 2017، صفحة 4). ويذكر أحد الضّبّاط من الاستخبارات السّوريّة بهذا الصّدد أن الشّيشكلي نفسه قد كلفه بالذّهاب إلى القامشلي من أجل تقوية مركز الشّعبة الثّانية الّتي تحمل الدّائرة الأمنيّة المكلفة بمراقبة الكرد في الجزيرة، ويذكر الضّابط بأنه نجح في مهمته تلك واستطاع الحدّ من نشاط القوميّين (مراد ،2013، ص93-49)

كذلك كان الحزب الشّيوعيّ يشترك مع كل التّنظيمات والأحزاب السّياسيّة في التّمركز حول نفسه وفي رؤيته العدميّة للمسألة الكرديّة وحسب تصوّر خالد بكداش[10]. أنّه على الكرد أن ينسوا ذاتهم وينخرطوا في الحزب الّشيوعيّ ويناضلوا من أجل وحدة وعظمة الأمة العربيّة.

وفي ظلّ هذا الاغتراب الوطني لم يكن أمام الكرد خيار سوى اللّجوء مثل بقيّة الأحزاب إلى تأسيس حزب كرديّ يهدف إلى صون خصوصيّتهم وهويّتهم القوميّة والنّضال من أجل تحريرهم القوميّ ضمن إطار الدّولة السّوريّة.

1-أكراد سوريا والانقلابات العسكريّة:

تدهور نظام الحكم في سوريا قبيل فترة الانقلابات العسكريّة وخاصة بعد الهزيمة التي تلقّتها القوات العربيّة في 1948 في حرب فلسطين حيث كان الوضع الدّاخليّ ينذر بانفجار قريب لم يكن السّوريّون يستبعدونه نظراً لسيطرة مصالح طبقة سياسيّة فقدت ثقة السّوريّين.

فالرّئيس شكري القوّتلي (1891-1967) كان أشبه بحاكم مطلق، وكان مسيطرًا على نحو كبير على البرلمان السّوريّ الّذي كان خاضعًا له ومؤيّدًا لجميع سياساته[11].

أما الأحزاب فكانت متناحرة تحوّلت مع الوقت إلى كتل للصّراع بين رؤسائها للحصول على المصالح الشّخصيّة (سيد، 2007، صفحة 16)

كان الجيش السّوريّ من أشدّ الفئات تضايقًا من الأوضاع وخاصة بعد هزيمة فلسطين، وبعد أن عمّت المظاهرات والاضطرابات كافة أنحاء البلاد ملقية اللّوم في الهزيمة على الجيش ممّا أدّى صراعات فيما بعد بين المؤسّستين العسكريّة والسّياسيّة وصلت إلى ذروتها في نهاية عام 1948 وبداية عام 1949، حيث تبادل السّياسيّون والعسكريّون الاتّهامات بشأن هزيمة 1948 متهمًا كلّ طرف منها الطّرف الآخر بأنه هو المسبّب لها (بزي، 1966، صفحة 237).

أ-حسني الزّعيم[12] وانقلابه العسكريّ 30 مارس 1949

يعتبر انقلاب حسني الزّعيم (1889-1949) في 30 آذار\مارس 1949 أوّل الانقلابات العسكريّة الّتي شهدتها سورية في تاريخها الحديث، وبداية لسلسلة من الانقلابات التي تدخّل فيها العسكريّون في أمور السّياسة والحكم في العالم العربيّ قي حقبة ما بعد الحرب العالميّة الثّانية.

وممّا لا شكّ فيه أنّ انقلاب الزّعيم جاء نتيجة لأوضاع سورية الدّاخليّة والأحداث في المحيط الإقليميّ والدّوليّ المتمثّلة كما ذكرنا بحرب فلسطين وإعلان قيام دولة إسرائيل، والصّراع الدّوليّ في بداية ما يسمى بالحرب الباردة.

حيث كانت الأسباب الدّاخليّة تتمثّل في الاضطرابات التي عمّت سوريا، إثر قرار التّقسيم ، والّتي أخذت تدعو للثّورة والجهاد المقدّس لإنقاذ فلسطين. (بابيل ،1987ص287-296)،

كما ألقى الجيش مسؤوليّة هزيمة الجيوش العربيّة في حرب 1948 على المدنيّين الّذين تولّوا قيادة الجيش وتسبّبوا بألم ومرارة في النّفوس أكثر ممّا أوجده الاستعمار نفسه، كذلك أدّى التّضيّق على الحرّيّات الشّخصيّة، الى انفجار المظاهرات السّوريّة الّتي قمعتها الحكومة بالرّصاص والغاز المسيّل للدّموع. سقط فيها قتلى وجرحى من الطّرفين واشتدت المظاهرات لثلاثة أيّام عام 1948م حتى صار الأمن يقتل النّاس عمدًا، مما زاد من النّقمة والسّخط، وكان القوّتلي قد استعان بالجيش لإعادة الأمن ومراقبة الصّحف، فأمسك الزّعيم بزمام الأمن وأعلنت الأحكام العرفيّة خلافًا للدّستور، فكانت بداية تدخّل الجيش في السّياسة وشعور الزّعيم بضعف الحكومة (العظم، 1973، ص 379-389).

وبتدخّل الجيش لفرض الأمن والنّظام ، اقتنع الضّبّاط في سوريا بقدرتهم على حكم سوريا حيث ذاقوا طعم السّلطة قبل أن يتسلّم الجيش السّلطة بانقلاب حسني الزّعيم، الّذي كان يرى أنّ الجيش لم يكن مسؤولًا عن الهزيمة العسكريّة أمام اليهود وأنّ السّبب الرّئيسيّ في الهزيمة هو ضعف الحكومة السّوريّة وفساد رجال السّياسة وإهمالهم لتدريب الجيش وتسليحه، فقام بانقلابه في السّاعة الثّانية بعد منتصف ليل 30 آذار\مارس 1949 م. وتحرك الجيش بقيادته وأحاط بدمشق واحتلّ الأبنية الرّئيسيّة والأماكن الاستراتيجيّة ولضعف النّظام وعدم يقظته لم يجد الزّعيم عناءً في الاستيلاء على الحكم، ولم ترق نقطة دم واحدة بالانقلاب الّذي حظي بتأييد وترحيب معظم شرائح المجتمع السّوريّ، فانطلقت المظاهرات المؤيّدة في معظم المدن السّوريّة.

كما قبض على الرّئيس القوّتلي ورئيس الوزراء خالد العظم والنّائب فيصل العسلي وعدد من المسؤولين السّوريين” (صقال، 1952، صفحة 34).

حلّ الزّعيم المجلس النّيابيّ وتمّ إلغاء الدّستور وأجبر القوّتلي ورئيس الوزراء خالد العظم على الاستقالة وأعلن نفسه حاكمًا عسكريًّا على البلاد ، حيث جمع في يده سلطات غير محدّدة وهكذا تدخّل الجيش بالسّياسة والسّلطة وسارت سوريا بعدها وفق أهواء الانقلابيّين.

ومن أهم خصائص الانقلابات العسكريّة السّوريّة عمومًا وانقلاب الزّعيم خصوصًا إنها لم تكن تهدف للمصلحة العامّة أو تحقيق مطالب الشّعب بالإصلاح بقدر ما كانت تهدف لتحقيق الأطماع الشّخصيّة.

والجدير بالذّكر أنّ الانقلاب الأوّل والسّلسلة المتسارعة من الانقلابات العسكريّة جلبت ضبّاطًا من الجيش ذوي أصول كرديّة ، إلى حدّ ما، إلى السّلطة الّذين اعتمدوا بدورهم على ضبّاط من الخلفيّة الأثنيّة كاعتماد حسني الزّعيم على الشّراكس في حمايته الشّخصيّة ولم يكن من المستغرب أنّ بعض القوميّين العرب رأوا ذلك التّصرف من المخلّفات البغيضة لمشاركة الكرد في القوّات الخاصّة، والبعض الآخر أدان النّظام العسكريّ في سوريا.

ب-انقلاب سامي الحنّاوي 14 آب 1949

عيّن حسني الزّعيم عديله نذير فنصه سكرتيرًا له، وكلّفه بالتّفاوض مع الرّؤساء حيث أرسل لفرنسا لهذا الغرض. أثار هذا الأمر إشاعة حول نيّة الزّعيم حلّ الجيش والاعتماد على فرق أجنبيّة، كذلك تسبّب تهميش الزّعيم لزملائه بالانقلاب وعدم إشراكهم بالسّلطة بتخلّيه عنهم (الكورانيّ، 2000، ص 212-227-213).

تراجعت شعبيّة الزّعيم بسبب حكمه التّسلّطيّ والدّكتاتوريّ وتسليمهم لأنطوان سعادة رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ للحكومة اللّبنانيّة الّتي أعدمته ، كذلك قيامه بتسريح آلاف الموظّفين المحسوبين على عهد القوّتلي وتضييقه على الحرّيّات من خلال حلّ الأحزاب ، الأمر الذي أثار نقمة الشّعب ضدّه (فنصة، نذير، 1983، ص 78).

يضاف إلى أسباب الانقلاب على الزّعيم اعتماده على القوّة للحفاظ على سلطته، وعدم اعتماده على حزب سياسيّ لدعم نظام حكمه ولإبعاده لأصدقائه الضّبّاط. كل هذه الأسباب الدّاخلية هيّأت المناخ للإطاحة بحكمه.

أمّا الأسباب الخارجيّة، والّتي استغلّها سامي الحنّاوي[13] للانقلاب، فهي تقرّب الزّعيم من فرنسا ورغبته بالتّفاوض مع إسرائيل وبحسب مقال جاء في جريدة السّياسة الصّادرة في 7\7\1949 جاء فيه “أنّ الزّعيم اهتمّ بالسّياسة الخارجيّة على حساب السّياسة الدّاخلية وصار وحيدًا بلا انصار من الدّاخل، حتى وقف القوميّون والمناصرون للعراق ضدّ تقاربه مع فرنسا وضدّ تهدئته مع إسرائيل، لم يكن السّياسيّون السّابقون والبورجوازيّون راضين عن إصلاحات الزّعيم الدّاخليّة، كما تعرّض الجيش لحملات تطهير ، ففقد الزّعيم الدّعم الدّاخليّ والخارجيّ بسبب سياسته تجاه الدّول العربيّة والأجنبيّة، وقضى على المؤيّدين للاتّحاد مع العراق والأردن، لكلّ هذا، تمّت تصفية حسني الزّعيم ورئيس وزرائه (جريدة السياسة، عدد 5841، 7\7\1949).

قام الحنّاوي بانقلابه على حسني الزّعيم رئيس الجمهوريّة وكان رئيس الوزراء حسني البرازي[14] فسلّم رئاسة الوزراء إلى هاشم الأتاسي الّذي أصبح فيما بعد رئيسًا للجمهوريّة.

أجرى الحنّاوي انتخابات برلمانيّة نزيهة، ووضع دستورًا مؤقّتًا وحوّل نظام الحكم إلى نظام برلمانيّ دستوريّ وشكّل حكومة تتكوّن من 12 وزيرًا منهم عسكريًّا واحداً متقاعدًا.

سعى الحنّاوي إلى التّقارب مع العراق، وهو الأمر الّذي أغضب الحوراني[15] حيث عارض بعض ضبّاط الجيش الوحدة مع العراق لأنّها ستفقدهم مناصبهم وامتيازاتهم وسلطتهم العسكريّة، فانقسم الجيش إلى معسكرين الأوّل بقيادة أديب الشّيشكلي والثّاني بقيادة الحنّاوي، ويبدو أنّ مشروع الاتّحاد مع العراق هو أهمّ أسباب الانقلاب وخاصّة دمج الجيشين.

عزل الحنّاوي بعض الموظّفين وأحال آخرين على التّقاعد وأصدر عدّة مراسيم كلّها يوم الانقلاب نفسه وهو ما أوجد استياء لدى الشّعب السّوريّ. (خالد العظم، 1973، ص 211).

يضاف إلى ذلك عودة الشّيشكلي إلى الحكم بعد تسريحه وتسلّمه قيادة اللّواء الأوّل[16] الّذي يحوي على كتيبة مدرّعات.

أمّا الأسباب الخارجيّة لقيام الشّيشكلي بالانقلاب فهي استخدام كلّ من فرنسا، الّتي تعتبر سوريا منطقة لنفوذها، ومصر والسّعودية اللّتين وجدتا في الوحدة العراقيّة السّوريّة قوّة لمنافسيهم الهاشميّين ، لنفوذها لدى الجيش لمنع قيام هذه الوحدة ، بالإضافة إلى معارضة كلّ من أميركا وإسرائيل لأيّ وحدة عربيّة.

ج-انقلاب أديب الشّيشكلي[17] 9\12\1949

وقع الانقلاب الثّالث الّذي قاده الشّيشكلي في يوم 9\12\1949، حيث كان رئيس الحكومة هو هاشم الأتاسي الذي عزل عن منصبه وسلّم خالد العظم رئاسة الحكومة وألغي الدّستور لكن استمرّ البرلمان السّابق.

كان الشّيشكلي مصمّمًا، رغم أصله الكرديّ، على خلق دولة عربيّة مسلمة متجانسة، الأمر الذي أقلق الكرد والآشوريّين والأرمن خاصة بعد سلسلة من المراسيم الّتي أصدرها والّتي نصّت على أن تحمل الفنادق والمقاهي ودور السّينما أسماء عربيّة خالصة، وأن تكون اللّغة العربيّة هي اللّغة الوحيدة الّتي تستعمل في اللّقاءات العامّة والمهرجانات والاحتفالات وأن يحتلّ المسلمون مقاعد مساوية لمقاعد غير المسلمين في كافة المنظّمات التّابعة للأقلّيات.

استمرّت الحكومة المدنيّة لمدى عامين رغم سيطرة الجيش على الحكومات السّوريّة، في هذه الفترة أُلغي دستور الحنّاوي، ووضع دستور، مؤقّت للبلاد عام 1950، وعزل سلطة مجلس النّواب على حساب رئيس الجمهورية كما تدخل الجيش في السّياسة من خلف الكواليس ضمن خمسة وزراء مقابل 12 وزيرًا في عهد نظام الحنّاوي، كان نظام الحكم برلمانيّ شكليّ فقط (عايش، 2012، ص 70).

أوجد الشّيشكلي حركة التّحرر وهي أوّل توجّه للعمل بنظام الحزب الواحد، ولم يستطع الحصول على تأييد شعبيّ واسع واستمر الشّيشكلي يتخوّف من تآمر الضّبّاط عليه، بينما اعتبر السّياسيّون أنّ الشّيشكلي مغتصب للسّلطة، فعمت سوريا موجه من السّخط واعتبروا أن الشّيشكلي وزمرته أرهبوا الشّعب السّوريّ واعتقلوا المئات، كما عانت الطّبقة الوسطى من الضّرائب فتصاعدت المعارضة ضدّ الشّيشكلي. (بشّور،2003، ص234-237)

| وثيقة: 1: أديب الشيشكلي |

(حصاف، 2017، صفحة 655)

في العام 1954 تمّت الإطاحة بحكم أديب الشّيشكلي وألغى الانقلاب الجديد دستور الشّيشكلي وسنّ دستورًا دائمًا بدلًا منه، وحلّ مجلس النّواب وأجرى انتخابات برلمانيّة، ولم يعد الجيش يتدخّل بالسّياسة بالعلن وبدأت حملة بطيئة ومركّزة ضدّ الكرد، بتطهير القوّات المسلّحة من الضّبّاط الأكراد ذوي المناصب العالية أو المتوسّطة. لم تحدث الحملة بين ليلة وضحاها بينما استمر تنفيذها وقتًا طويلًا، وبدأت في هذه الفترة مصادرة أشرطة الموسيقى والمنشورات الكرديّة وإتلافها وسجن أصحابها.

في النّصف الثّاني من الخمسينات وبعد تنامي الشّعور القوميّ العربيّ المتولّد من فكرة القوّة من خلال قيام الوحدة بين سوريا ومصر، لم يبق أمام الأقليّات غير العربيّة أي فسحة ضمن التّرتيب السّياسيّ وفي حادثة يبدو أنّ الحقد القوميّ وراءها، قضى 250 طفلًا ا من مدارس عامودا نحبهم في حريق متعمد لسينما عامودا (ماكدول، 2004، صفحة 701).

لم تفسح القوميّة العربيّة مجالًا كبيرًا أمام الهويّة الكرديّة الأمر الّذي دفع المتنوّرين الأكراد إلى الانجذاب إلى الأيديولوجيّات السّياسيّة المنادية بالدّيمقراطيّة والّتي أخضعت المشاعر الأثنوقوميّة لنضال طبقيّ.

وثيقة: 2:الرّؤساء الأكراد الذين حكموا جمهوريّة سوريا الحديثة

خاتمة

يعود تاريخ المسألة الكورديّة في سورية الحديثة الى بدايات تشكيل الكيان السّياسيّ باسم دولة سورية، وهي واحدة من المسائل التي لم تتمكّن الانظمة المتعاقبة من معالجتها، حيث يشكّل الكورد جزءًا أساسيًا من النّسيج السّياسيّ والاجتماعيّ والاقتصاديّ السّوريّ، الأمر الذي لم تتقبله هذه الحكومات، وقد وجد الوعي القوميّ الكورديّ تعبيره الرّسميّ الأول بتسليم عريضة إلى المجلس التّأسيسيّ السّوريّ في حزيران/ وطالبه باستعمال اللّغة الكورديّة في المناطق الكورديّ الثلاث [ الجزيرة، كوباني، عفرين] وأيضًا تعيين وزراء حكومة أكراد في هذه المناطق الثلاث.

في نهاية عشرينيّات القرن الماضي ظهرت الحركة القوميّة الكورديّة في شكل جمعيات ونواد ثقافيّة واجتماعيّة ورياضيّة، وأكملت حركة خويبون بلورة الفكر القوميّ الكورديّ السّياسيّ والثقافيّ.

الجدير بالذّكر هنا المستوى الثقافي، إذ كان هناك تقسيم واضح بين الكورد في المناطق الحضريّة والكورد في الحياة الرّيفيّة، حيث اندمج أكراد دمشق وحلب وحماه في الثّقافيّة الحضريّة العربيّة، وتبوأوا مناصب إداريّة وعسكريّة عالية، وكانوا سوريين أكثر من السّوريين أنفسهم، ولم يقدموا شيئًا يذكر لبني جلدتهم، وهذه الحقيقة تؤكد أنّ أكراد سورية كانوا على درجة عالية من العلم والمعرفة والشّهادات العليا، ما مكّنهم من تبؤء المناصب العالية، والجدير بالذّكر هنا أنّ هذا الأمر تغير بعدما وصل البعث إلى الحكم حيث لم يسمح بعدها لأي عنصر كوردي من الدّخول في المؤسّسات العسكريّة والإداريّة والقياديّة، وعدّ الكورد مواطنين من الدّرجة الثّالثة.

أما أكراد الرّيف فكانوا أكثر ولاء لانتمائهم الكورديّ القوميّ والقبليّ والدّينيّ، وكانوا مشبعين بالحسّ القوميّ الكورديّ الذي دفعهم إلى الوقوف مع القضايا الفكريّة والسّياسيّة واللّغويّة لأمتهم الكوردية. لم تتوقف الحكومة السورية من توجيه تهمة الانفصال للأكراد وأحزابهم على الرّغم من الأحزاب الكوردية لم تكن تطالب بنشوء كيان مستقل، بل كان معظمهم يطالب بالاعتراف الدّستوريّ بالوجود الكوردي كثاني أكبر قوميّة في البلاد وضمان حقوقهم الثّقافيّة والسّياسيّة.

لائحة المصادر والمراجع

كتب

- الشرفاني، برهان نجم الدين. (2018). كوردستان خلال الانتداب الفرنسي، 1921-1946. سوريا: دار الزمان.

- البحري، صالح. (1967). التاريخ الاجتماعي والسياسي للشرق الأوسط. بيروت: دار الفكر العربي.

- بزي، أحمد. (1966). التاريخ الحديث للمنطقة العربية. بيروت: دار النهضة العربية.

- فنصة، بشير. (1996). النكبات والمغامرات: تاريخ ما أهمله التاريخ من أسرار الانقلابات العسكرية السورية (1949-1958). دمشق: دار يعرب للدراسات والنشر والتوزيع.

- فنصة، نذير. (1983). أيام حسني الزعيم: 137 يومًا هزت سوريا. بيروت: دار الأفاق الجديدة.

- زكي، محمد كرد علي. (1930). التاريخ السياسي للأكراد. دمشق: مطبعة الترقي.

- زكريا، جورج. (1934). الأقليات في الشرق الأوسط. بيروت: دار العلوم.

- سيد، عبد الرزاق. (2007). السياسة الخارجية للدول العربية. بيروت: دار الفكر المعاصر.

- صقال، أحمد. (1952). دراسات في العلاقات الدولية. بيروت: دار الثقافة.

- علي، عبد الرحمن. (1954). نشأة المجتمع الكوردي وتطوره. دمشق: دار النشر العربي.

- الكوراني، أسعد. (2000). ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفصلت. بيروت: رياض الريس للكتب والنشر.

- مراد، علي. (2013). الاقتصاد السياسي للشرق الأوسط. بيروت: دار النشر العربي.

- ملا، إبراهيم. (1998). تحليل اقتصادي واجتماعي للأكراد. أربيل: دار النشر الأكاديمي.

- ميراني، صلاح الدين. (2002). الأقليات في العراق: دراسة اجتماعية وتاريخية. بغداد: مركز الدراسات الكردية.

- حصاف، إسماعيل. (2017). تاريخ كوردستان سوريا المعاصر. أربيل: مطبعة جامعة صلاح الدين.

مقالات ومجلات

- أصلان، مصطفى. (1998). بقايا البيئة: التكوينات الاجتماعية التقليدية في ثلاث مدن كوردية: كاهتا، نورشين، قامشلي. ترجمة نوميد روزبياني، مراجعة عبد الفتاح علي بوتاني. مجلة دهوك، العدد 4.

- عمر، رسول. (2007). الجمعية السورية للعلوم الاجتماعية، العدد الثاني، آب/أغسطس.

رسائل جامعية

- سعيد، محمد. (2012). الانقلابات العسكرية في سوريا 1949-1969 [رسالة ماجستير]. جامعة اليرموك، دار الكتاب الثقافي.

مخطوطات وأبحاث غير منشورة

- رش. مخطوط بحوزة مؤلفه.

جرائد ومواقع إلكترونية

- جريدة التقدمي. (1994). الجريدة السرية للحزب الديمقراطي التقدمي الكوردي في سوريا.

- جريدة السياسة. (1949، 7 يوليو). العدد 5841.

- الجميل، صياح. (2007). مدخل لفهم الأقليات في الشرق الأوسط. متاح عبر الموقع الإلكتروني: sayyaaljamil.com.

المراجع الأجنبية

Syria: annual review for 1948, January 31, 1949, British national archives, Kew, London (Hereafter cited as ARO), FO 371\75527.

[1] – رحلة أوليا جلبي في كردستان عام 1655، ترجمة رشيد فندي، ط1، عام 2008\ أربيل، ص 82.

[2] (نشرة روز الشّمس، 1992، نشرة دوريّة سرّيّة تصدرها اللّجنة المنطقيّة للحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ في سوريا (البارتي) في الجزيرة).

[3] سمّيت المدينة بهذا الاسم لكثرة نبات القصب في المنطقة حيث يطلق عليه في اللّغة الكرديّة اسم قاميش، وكان عدد نفوس هذه المدينة سنة 1989 يقدّر بـ 122 ألف نسمة، وهي لنشاطاتها الاقتصاديّة تتنافس اليوم مع قرينتها التّوأم مدينة نصيبين الّتي تقع على الجانب الآخر من الحدود التّركيّة- السّوريّة. أصلان، 1998، ص74-86.

[4] قامت الحكومة السّوريّة في العقود الأخيرة، ولأسباب قوميّة وسياسيّة، باستبدال الأسماء الأصليّة للقرى والبلدات والمزارع الكرديّة بأسماء غير كرديّة في إطار سياستها الرّامية إلى طمس وجود الشّعب الكرديّ وإنكار حقوقه القوميّة وتجاهل حرمته الوطنيّة، للاطّلاع على أسماء القرى الأصليّة وأسمائها الجديدة، للتّفاصيل انظر: الدّراسة الوثائقيّة للتّحالف الدّيمقراطيّ الكرديّ في سوريا، التّعريب في سوريا، تعريب القرى والبلدات الكرديّة، تأسّس هذا التّحالف سنة 1992 وهو ائتلاف سياسيّ (سرّيّ) كان يضمّ الأحزاب الآتية: الحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ في سوريا (البارتي)، والاتّحاد الشّعبيّ الكرديّ في سوريا، والحزب الدّيمقراطيّ التّقدميّ الكرديّ، وحزب الوحدة الدّيمقراطيّ الكرديّ، والحزب اليساريّ الكرديّ كوريا، والحزب الدّيمقراطيّ الكرديّ السّوريّ.

[5] سمّيت بهذا الاسم لوجود دير قديم في المدينة ما يزال موجودًا إلى يومنا هذا، وديريك تصغير بالكرديّة لكلمة ديرك.

[6] عشيرة كرديّة كبيرة، تمتد أماكن تواجدها في مناطق واسعة من كردستان سوريا وأهمها منطقة كوباني وفي حماه ويذكر أحمد وصفي زكريّا أنّهم جاؤوا إلى حماه منذ قرن ونصف، برز من أبنائها عدد من الشّخصيّات السّياسيّة مهمة، منهم حسني البرازي ود. محسن البرازي للتّفاصيل، انظر: زكريا، 1034، ص.322.

[7] كانت تسميتها بـ (كورد داغ) هي التّسمية المعتمدة في العهدين العثمانيّ والفرنسيّ، وتسمى حاليًا بـ(عفرين)، الموصلي، عرب وأكراد، 1986، ص.11 هامش رقم 2.

[8] هو شكري محمود عبد الغني القوّتلي، ولد في دمشق عام 1891، من أبرز الزّعماء السّوريّين في القرن العشرين، كان له دور كبير في مقاومة الانتداب الفرنسيّ وحظي بشعبيّة كبيرة في سورية، انتخب رئيسًا للجمهورية السّوريّة عام 1943، وأجبر على التّنازل عن الرّئاسة بعد انقلاب حسني الزّعيم، وانتخب مرّة أخرى في عام 1955، انتهت هذه بالوحدة المصريّة- السّوريّة وتشكيل الجمهوريّة العربيّة المتّحدة عام 1958. الّتي لقبت بعدها بلقب “المواطن العربيّ الأوّل” توفي في بيروت عام 1967 ودفن في دمشق، أنظر: خير الدّين الزركلي، الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرّجال والنّساء من الغرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت، 1984، ج3، ص.172-173.

[9] كان القرار يقضي بحلّ الأحزاب والهيئات والمنظّمات السّياسيّة جميعها التي لم تؤسّس برخصة رسميّة من الحكومة

[10] زعيم الحزب الشّيوعيّ السّوريّ وهو دمشقيّ من أصل كرديّ.

[11] Syria: annual review for 1948, January 31, 1949, British national archives, Kew, London (Hereafter cited as ARO), FO 371\75527.

[12] ولد حسني الزّعيم في عام 1889 م في مدينة حلب السّوريّة من أصول كرديّة شركسيّة، تلقى تعليمه العسكريّ في إسطنبول والتحق بالجيش العثمانيّ وترقّى في السلك العسكريّ حتى وصل إلى رتبة ملازم، وعمل في عدّة أماكن منها المدينة المنوّرة، حيث انضمّ للحامية العثمانيّة هناك خلال الحرب العالميّة الأولى، وفي نهاية الحرب أسره البريطانيّون وأمضى السّنة الأخيرة من الحرب في معتقل بريطاني في مصر وفي نهاية الحرب أطلق سراحه فعاد إلى الشّام والتحق بالجيش العربيّ في دمشق، ثم انضم إلى الجيش الفرنسيّ خلال مدة الانتداب.

بعد نهاية الحرب العالميّة الثّانية عاد إلى سورية والتحق في عام 1946 بالجيش السّوريّ وبعد عام عيّن مديرًا عامًّا للشّرطة ثم عيّن قائدًا للجيش في عام 1948 م. بعد هزيمة حرب فلسطين ورقّي لرتبة زعيم. (فنصة، نذير، أيام حسني الزّعيم 137 يومًا هزّت سوريا، دار الأفاق الجديدة، بيروت، 1983، ص 18-19).

الكوراني، اسعد، ذكريات وخواطر مما رأيت وسمعت وفصلت، رياض الرّيس للكتب والنّشر، بيروت، 2000، ص 200.

فنصة، بشير، النّكبات والمغامرات، تاريخ ما أهمله التّاريخ من أسرار الانقلابات العسكريّة السّوريّة 1949-1958، دار يعرب للدّراسات والنّشر والتّوزيع، دمشق، 1996، ص 84.

[13] المقدّم سامي الحنّاوي شارك بانقلاب حسني الزّعيم، تمّت ترقيته من رتبة مقدّم لرتبة عميد، قاد الانقلاب الثّاني في سوريا.

[14] حسني البرازي سوريّ من عائلة كرديّة، تسلّم رئاسة الوزراء في عهد حسني الزّعيم وأعدما بالرّصاص معًا بانقلاب سامي الحنّاوي.

[15] أكرم الحورانيّ: سياسيّ ورجل دولة سوريّ من مواليد حماه 1914، اشترك في حركة رشيد عالي الكيلانيّ 1941 وفي حرب 1948، نائب سوريّ منذ 1943 وحتى 1963، أسّس الحزب الاشتراكيّ العربيّ عام 1950، ثمّ دمج حزبه مع حزب البعث، تولّى منصب نائب رئيس الجمهوريّة في عهد الوحدة. من أبرز السّياسيّين العرب وأهم الشّخصيّات الوطنيّة السّوريّة، محمد سعيد، الانقلابات العسكريّة في سوريا 1949-1969، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير، دار الكتاب الثّقافي، 2012.

[16] اللّواء الأوّل يعتبر من القوّة الضّاربة للجيش السوريّ، به نفذ الزّعيم انقلابه، ثمّ من اللّواء نفسه نفذ الحنّاوي انقلابه الثّاني، وجاء الشّيشكلي ليقود اللّواء نفسه في انقلابه الثّالث.

[17] هو أديب بن حسن آغا الشّيشكلي، ولد ونشأ في مدينة حماه، هو كرديّ الأصل، تخرّج من المدرسة الزّراعيّة في بلدة سلميّة ثم من المدرسة الحربيّة في دمشق، وشارك في الثّورة السّوريّة الكبرى سنة 1925، وفي معركة التّحرّر من الفرنسيّين عام 1945، ثمّ كان على رأس لواء “اليرموك الثّاني” بجيش الإنقاذ في حرب فلسطين عام 1948، تولّى الشّيشكلي رئاسة الأركان العامّة في سورية 1951 ثم رئاسة الجمهوريّة السّوريّة 1953، وعندما شعر بأن زمام الأمور تفلت من يده سلّم نائبه كتاب استقالته من رئاسة الجمهوريّة وركب السّيارة إلى بيروت في 25 شباط /فبراير 1954، ناجيًا بنفسه ثم إلى السّعوديّة ثمّ إلى فرنسا سنة 1957 وحكم عليه في دمشق غيابيًّا بتهمة الخيانة، غادر باريس إلى البرازيل ، قتل على يد شاب في البرازيل، وفي 27 أيلول\سبتمبر 1964 نقل جثمانه إلى سوريا ليدفن في مسقط راسه حماه” لمزيد من التّفاصيل أنظر كتاب أديب الشّيشكلي الحقيقة لمؤلّفيه بسام برازي، سعد فضة، دار الرّياض الرّيّس، بيروت، 2022.

عدد الزوار:1367